久しぶりの更新になってしまいました。

昨年11月、たぬきのおばさんが体調を崩し2か月半入院しておりました。先日退院はしましたがしばらく自宅療養します。

ついては「館」の営業もお休みしています。

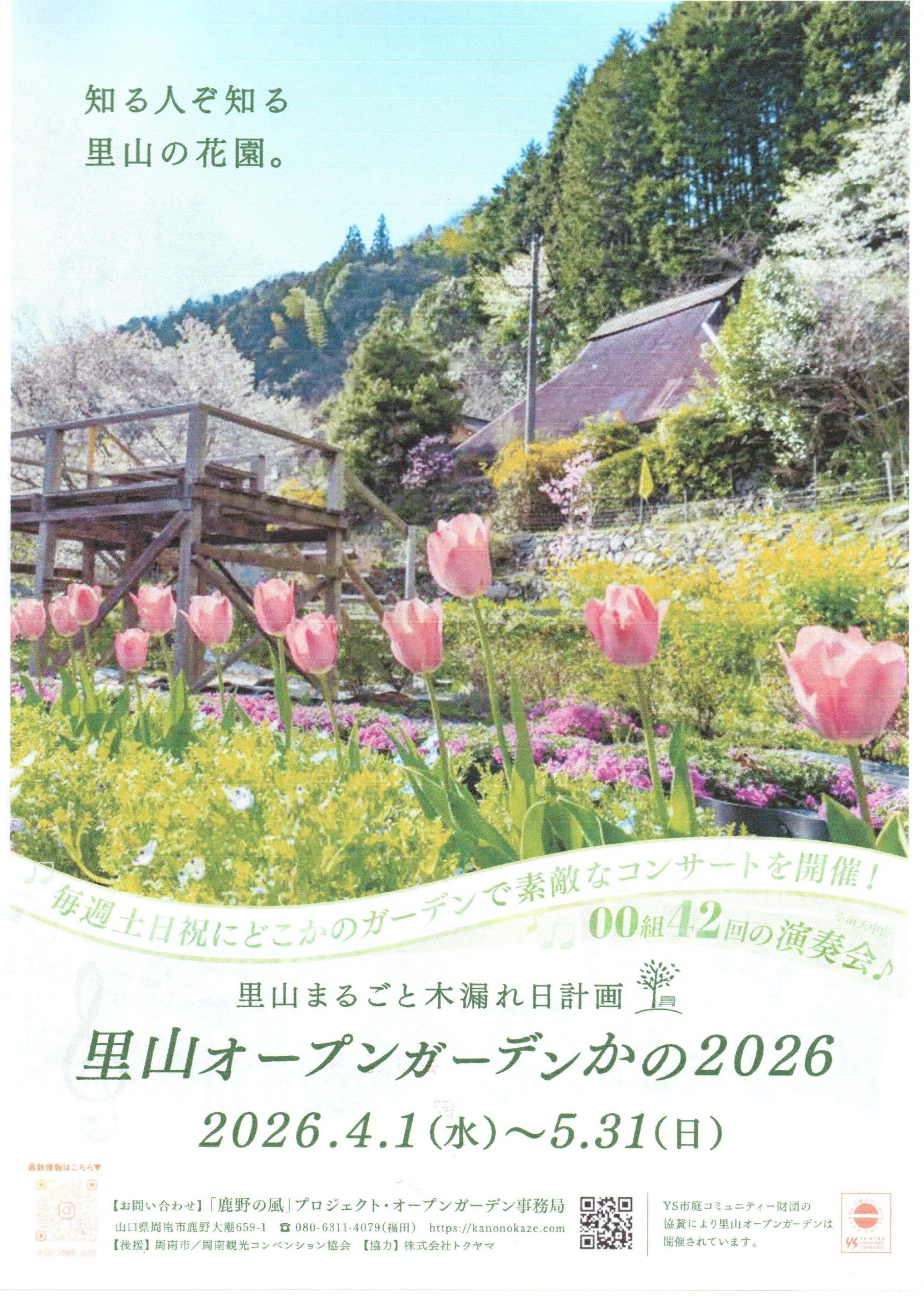

でも今日から2月です。4月からの「里山オープンガーデンかの2026」も迫っています。

営業の形態も少々変更を予定しています。近いうちに報告します。

今後とも『たぬき』をよろしくお願いします。

たぬきの庭も準備中です。

オープンガーデンかののポスターですが、まだ案の状態ですが、

「featured」タグアーカイブ

飲食営業はお休み中

秋茶は美味しい!

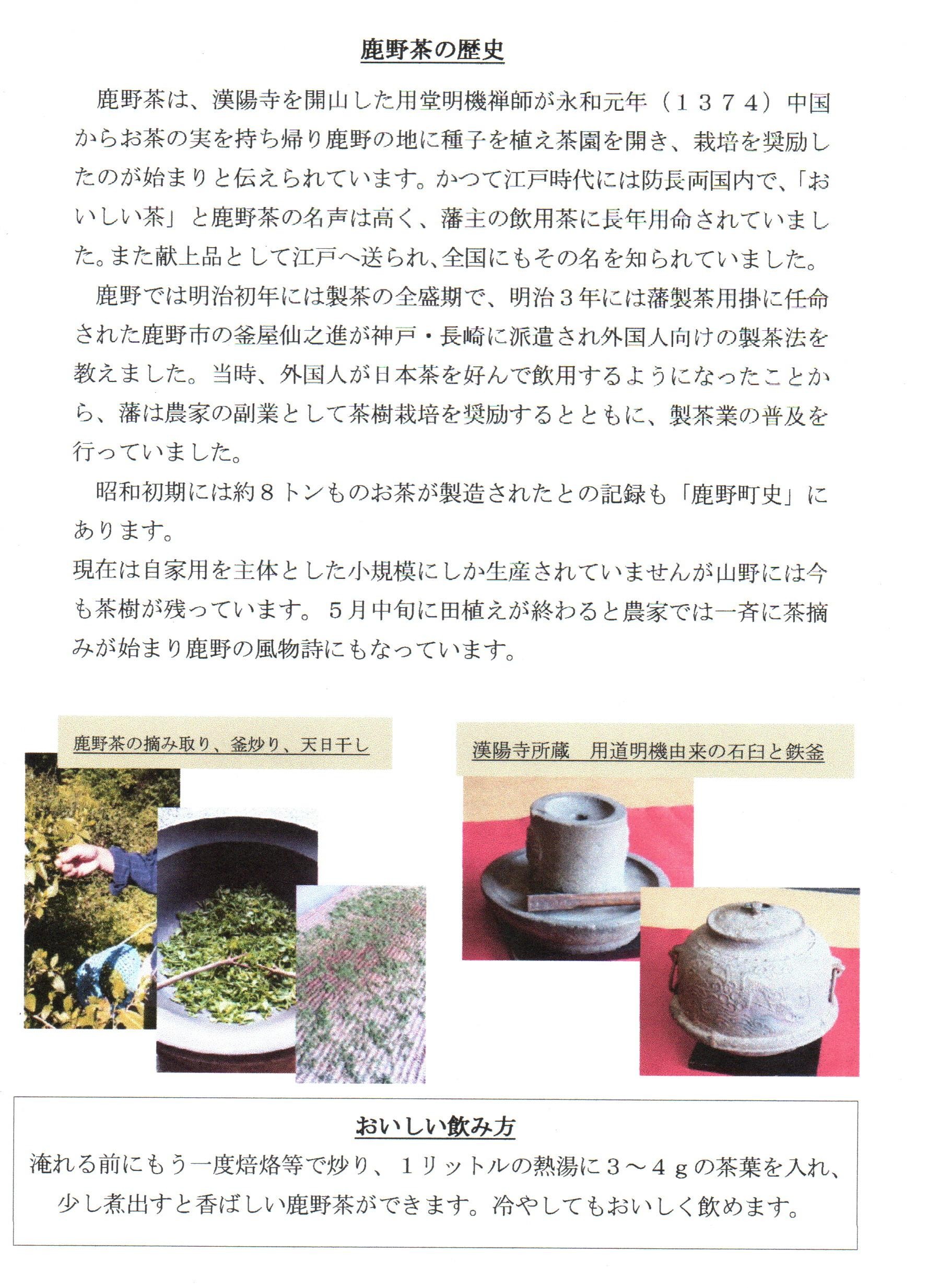

新茶の季節は春4月~5月というのが一般的ですが、秋の9月~10月に摘んだ茶葉はやわらかな味わいで渋みと甘みのバランスがとれており、飲みやすい味です。夏の日差しを浴びた葉はカテキンは抗酸化作用、殺菌作用、抗ガン作用、高血圧低下作用、血糖値上昇抑制を多く含むといわれています。

そんな秋の茶葉を釜炒り、手揉み、天日干しして鹿野茶を作っています。

そんな茶葉で紅茶(鹿野和紅茶)も作っています。一晩風に当てた葉を生で揉み、約2時間発酵させ、自家製の乾燥機で乾燥させています。

秋摘みの紅茶はオータムナムと呼ばれ、甘み成分が凝縮、渋みが少なく、まろやかな味わいです。

秋摘みの鹿野和紅茶を召し上がりください。

ポポーのジャム作っています

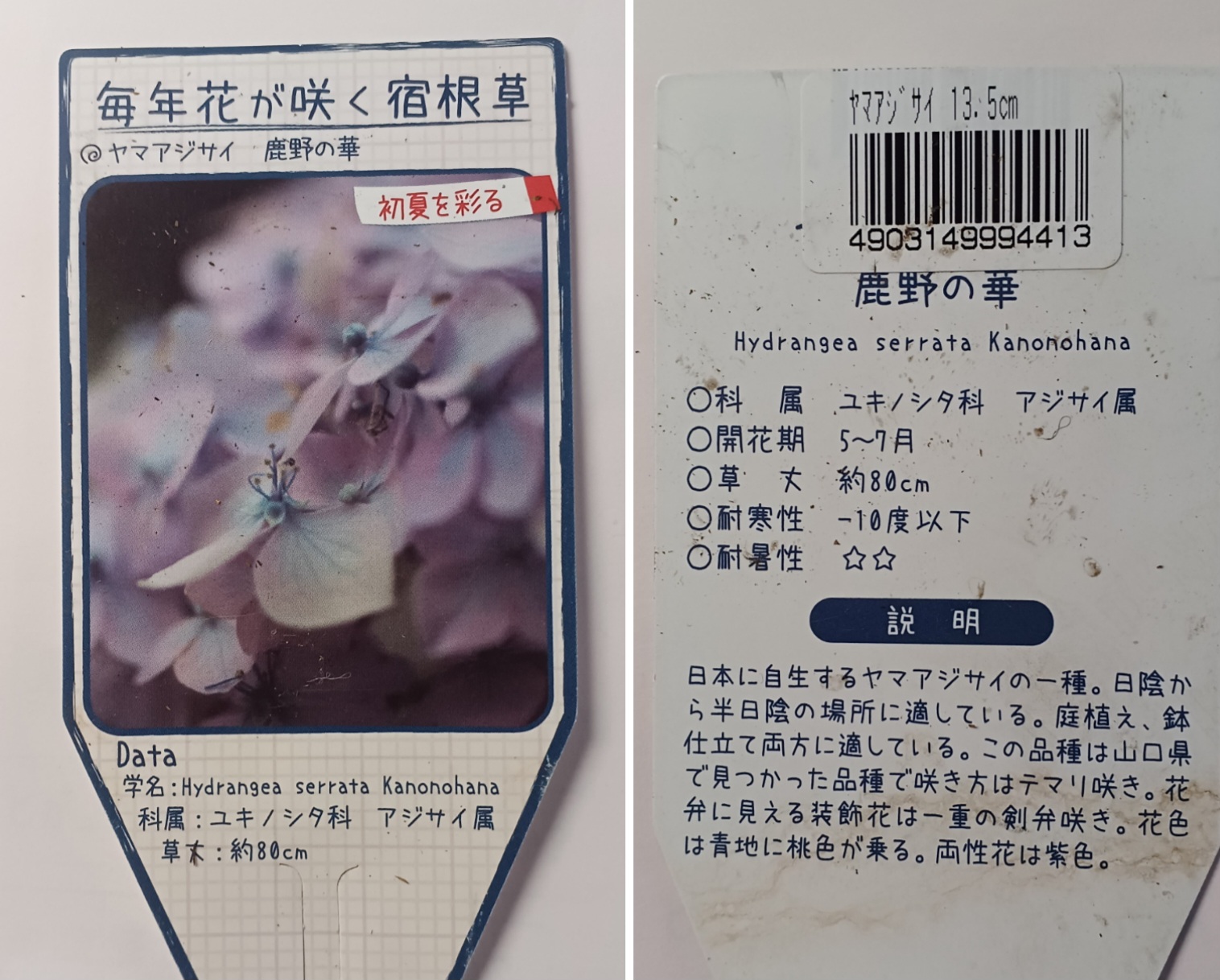

鹿野固有のヤマアジサイ「鹿野の華」

斧に刻まれた線は神への感謝

先日テレビで紹介していた斧に刻まれた線。

おじさんも早速確認してみました。

斧の左側には3本の線

3本の線は「ミキ」で「お神酒」(オミキ)を表しているとのこと。

ところが我が家のは斜めの線が一本。これが何を表すかは不明。

右側には4本の線が刻まれている。これは四気と言われ、太陽・土・水・空気…木を育てる気のこと。つまり自然のことのようです。

作業の前に斧を木にたてかけて、山の神様が与えた木(自然)を使わせていただくことへの感謝と伐採の許可、作業の安全を祈ったということのようです。

作業の道具にも素晴らしい気持ちが込められているのです。

なお4本線の上の模様も何か意味があるのでしょうが今のところ不明です。

同様の線が鉞(まさかり)にもあるかとみると

ありました。

現在販売されているものに同様の線があるかは知りませんが、

写真の斧、鉞はおじさんが子供のころから我が家にある品物なので70年以上前のものです。